韩经太:“诗三百”精神的发掘与传承——《中国名诗三百首》正式发布

2020-10-20

来源:

浏览:次

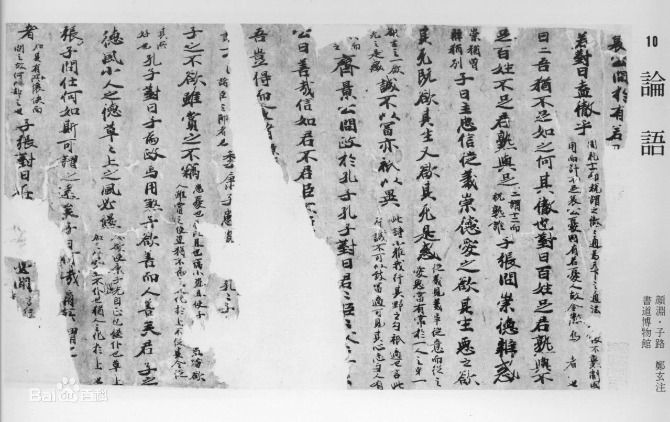

编者按:本文为北京语言大学中华文化研究院院长韩经太教授负责的北京语言大学语言资源高精尖创新项目《新选中国名诗1000首:当代诗学名家选释经典丛书》中期成果《中国名诗三百首》一书之序,由北京语言大学“语言资源高精尖创新中心”公众号首发,特此转载。呈现在读者面前的这本书 ,无论就其最终出版时的命名《中国名诗300首》而言,还是回味其最初命名《新编“诗三百”》之初心,都包含着自觉传承“诗三百”核心精神的价值追求。对于中国读者来说,“诗三百”是一个最富于经典意义的词语。从作为“五经”之首的《诗经》三百五篇,到家喻户晓的《唐诗三百首》,以及世间层出不穷的“三百首”选本系列,千百年来,伴随着经典的大众化普及,同时也伴随着普通受众的经典化诉求,一种堪称“三百首”诗学精神建构史的历史进程,在历代诗词选家的自觉推动下,无形而又有序地一直延伸到新世纪的今天。今天的时代,是一个高度关注中华传统文化核心精神之阐发弘扬的时代,但同时也是一个过度的市场化开发和迎合应试教育的文化传播谋略不谋而合的时代。身处此时,在顺物自然的从容不迫中,保持几分对诗意美感的人文性灵的纯爱,更保持几分对悠远深沉的中华诗词抒写主题的敬重,并因此而注重于对经典诗词之情思韵味的熟参妙悟,最终将有助于发掘和传承中华文化精神的当代文化事业。正因为如此,我们这样一个“学者群”相信读者已经从封面上看到了这些熟悉的姓名,更相信工作和学习在高校或者研究机构的读者早已熟知他们在各自领域的学术贡献,本着同样的诗意的性灵,各美其美而又美人之美,将自身人格和学识融入经典名诗的编选和阐释,期待着与同样热爱中华诗词艺术的读者诸君展开审美心灵的对话。 审美心灵的对话需要一个基本的前提。在我们看来,这应是一种穿越古今而找寻中华民族诗性思维特质的探询意识。的确,“通古今之变”而在浩如烟海的中华诗词作品中精选出“三百首”,其中包括跨越“五千年”传统文化与“一百年”现代文化鲜明对峙的历史界限,这一行为本身就需要一定的勇气,而这种勇气的精神源泉,应该说恰恰来自于我们对“诗三百”精神实质的进一步探询。尽管围绕“诗三百”的《诗经》学已经自成体系,尽管社会大众也都大致了解“诗三百”所以发生的历史生态环境,但作为这本《中国名诗三百首》的主编者,仍觉得有些非说不可的话要写在前面,希望不会被读者诸君视为多余的话。如果从《礼记》引孔子话语所谓“诵诗三百,不足以一献”出发来作古今通观性的考虑,就会发现,包括《墨子》所谓“或以不丧期间诵诗三百,弦诗三百,舞诗三百”等情形在内,中华先贤关于歌诗舞咏的讲求,是要服从于政教礼乐的国家制度文明建设的。这一点,《尚书·尧典》“诗言志,歌永言,声依永,律和声”的系统论述,已经做出了正面的经典阐释。长期以来,我们的文学史、艺术史和文艺美学史也不缺少这方面的介绍和阐发。然而,问题又在于,其中总有一些实质性的问题,既不曾被揭示出来,更不用说展开深度的思考了。譬如,我们这个有着悠久的即兴赋诗传统的古老民族,为什么不具备那种原生的能歌善舞的民族性格?是早熟的理性智慧改变了我们性情,还是礼制的规范约束了我们的性格?或者,是“兴于诗,立于礼,成于乐”的“乐感文化”,使我们的歌舞天资历史地沉淀在诗性语言的艺术哲学自觉之中了?无论如何,当我们习惯于强调诗歌作为文学创作的独立价值时,不妨追问这是否意味着丢弃了“诗三百”原生的精神特质——诗歌文学与音乐舞蹈的艺术共同体特质,以及进一步艺术与礼乐政教一体化的古典文明特质。与此直接相关,人们都记住了朱自清把“诗言志”确认为中国诗学“开山的纲领”,却不曾注意到,在“诗言志,歌永言”这一原始文本的整体语境中,“诗歌”的整体自觉已然规定了“言”与“永言”的一体共生,正因为如此,“诗言志”的“永言”形态,也正是“情志”的歌吟舞咏形态。由此联系到当今社会的诗歌朗诵、诗词吟诵以及歌诗演唱、歌舞表演,我们应该重新思考诗歌文学与诗歌艺术的本质属性问题,由此再进一步,我们也应该重新思考诗意的人格养成对于社会文明发展的特殊意义。墨子十五卷目一卷(清乾隆四十九年(1784)刻本)相对于“诵诗三百”,“诗三百,一言以蔽之,思无邪”的经典判断,更是先贤对“诗三百”核心价值的原创阐发。据专家研究,这或者是“以马喻人”之“兴象”喻说,而其宗旨在于颂美鲁僖公承继周公辅佐周室之意志;或者是儒家讲求“性情之正”以及“中和之美”的形象喻说。两种解说,各自成理,前者深得原始儒家之心,后者具有心性儒学旨趣。此外,还有种种解释,今天想来,同样引人入胜。譬如,苏辙就有对“思无邪”的《易》哲学理性阐释,如此等等。有鉴于此,人们自然需要在一个开放的思想空间里展开多维度的思考讨论。而在今天,我们应该特别注意的,则是将“诗三百,一言以蔽之,思无邪”的诗学判断,放在《论语》所载述的孔儒师生问答讨论的整体语境之中。一旦如此,自会发现,孔子诗学思维固然是一种体现礼乐文化精神的诗学思维,但同时也是一种智慧启蒙和人格养成的人文关怀,不管是“绘事后素”和“如切如磋”的讨论,还是“兴观群怨”的阐述,或者是“不学《诗》,无以言”的教诲,都关系到人性本真的发现和社会良知的开发,而这其中自然也包括美感的培育和艺术价值观的生成,否者,又该如何理解其“吾与点也”的独特襟怀呢!也因为如此,苏辙对“思无邪”的《易》理阐释,尤其是“无私无为而思之正也”的基本论说,就很有启迪意义。

《论语》(唐代抄本) 众所周知,作为中华元典的有机组成部分,道家庄子“逍遥”精神和“齐物”观念的影响力,至今毫无衰减。《庄子》有“物物而不物于物”的名言,哲学研究界将其与荀子的“君子役物,小人役于物”联系起来,以为其共同点在于超越世俗功利的超越精神。毫无疑问,所有这种类型的思想阐释,莫不遵循一种反物质主义的推理逻辑,譬如“人为物役”的反面必然是“重己役物”。殊不知,作为先哲庄子之理想境界的“物物”,实质上是一种《齐物论》开篇所讲述的“今者吾丧我”的境界,其中又包含着《齐物论》篇终寓言“庄周梦蝶”故事所得出的“周与蝴蝶,则必有分矣,此之谓物化”的大道理。今日重新启动这些弥久日新的思想话题,我们不妨参照“鱼相忘于江湖,人相忘乎道术”的理想诉求,来重新解读“吾丧我”的深刻含义,最起码也要树立起万物平等各自由的核心价值观,然后在此基础上建立超越世俗功利,继而又超越主宰万物之唯意志论的双重超越精神。倘能如此,就能赋予“思无邪”这一孔儒经典命题以更加丰富的思想内涵,就能使朱熹所谓“其用归于使人得其性情之正”的“守正”阐释主题,在理想人格的养成实践中和宋儒所倡导的“民胞物与”精神和“光风霁月”人格彼此融汇为一,然后聚焦于“吾与点也”之意的诗性发挥。荀子画像

当然,任何围绕“思无邪”来阐释“诗三百”精神的阐释学努力,都应该意识到,“民胞物与”的君子人格,固然契合于“吾与点也”的诗意栖居,但同时也通向悲悯天下的圣贤襟怀。也就是说,“诗三百”精神的历史生成,当然与后世白居易所向往的古代“采诗官”制度建设直接相关。白居易《新乐府·采诗官》曰:采诗官,采诗听歌导人言。言者无罪闻者诫,下流上通上下泰。周灭秦兴至隋氏,十代采诗官不置。陈寅恪《元白诗笺证稿》指出:“乐天《新乐府》五十篇,每篇皆以卒章显其志。此篇乃全部五十篇之殿,亦所以标明其作五十篇之旨趣理想者也。”

《唐宋诗醇》亦曰:“末章总结。‘言者无罪闻者诫’一语,申明作诗之旨,隐然自附于《三百篇》之义也。”

沿着这样的历史脉络去追询,“诗三百”精神的核心支撑,可以说就是乐府诗精神——尤其是中唐“新乐府”精神。关于上古时代是否有白居易他们所向往的“采诗”制度,以及这种制度的实际性质究竟若何,学界的讨论还在进行中。今天值得提出来与大家共同思考的问题,是《汉书·艺文志》“古有采诗之官,王者所以观风俗、知得失、自考正也”的论述,与《毛诗序》所谓“上以风化下,下以风刺上。言之者无罪,闻之者足以戒”之间的同构关系。应该认识到,这种史书记载与经典解说之间的价值同构,实际上又与《后汉书》所载朝廷指派“观风使者”的制度建设竟然导致地方“诈为郡国造歌谣”的“伪造民歌”现象形成鲜明对照。尽管我们不能因为汉代有“伪造民歌”现象而连带地去怀疑周代“采诗”“献诗”之“诗”的民歌真实性,但缘此而生成的质疑精神,却是非常必要的。一直以来,当代学术界对于古代历史上的“采诗”制度以及“乐府诗”传统,曾给予极高评价,并在现实主义文学精神为主导的批评时代,将其概括为“古典现实主义”。“古典现实主义”的文学精神实质,是“批判现实主义”。在古代君主制度的历史条件下,自汉代以来的文人士大夫,明确地将文学艺术创作分为“歌颂”与“讽刺”两大类,而有识之士之所以要提倡“讽刺”,是因为其置身其中的具体而真实的历史生存环境,如白居易诗所描述:“郊庙登歌赞君美,乐府艳词悦君意。若求兴谕规刺言,万句千章无一字。不是章句无规刺,渐及朝廷绝讽议。”从诗章之“讽喻”到朝廷之“讽议”,文学精神直接体现着政治文明程度的高低,在这个特殊的意义上,与“乐府诗”传统融为一体的“诗三百”精神,显然具有与现代民主政治实现价值同构的思想潜质,也因此而具有当代阐释的深刻意义。《汉书·艺文志》(部分)

《中国名诗300首》是一部贯通古今的诗歌经典选集。唯其贯通古今,“古典现实主义”的现代传承与创新发展,便是编选集体之主体自觉的核心内容之一。回首往事,现当代文学研究领域围绕着“现实主义”问题所展开的讨论和论争,实质上涵涉了文学的“人学”本质论和文学的“社会”本质论两大课题,其中,主张“以人为本”的现实主义诉求,在二十世纪百年探索历程中的推进轨迹,为我们留下来十分宝贵的历史经验。认真总结这些经验,有益于培养具有时代担当的文学情怀,而这种文学情怀理应是“古典现实主义”精神的当代“人学”传承。或许有人会说,二十世纪以来古代文学理论批评史论述体系中的“古典现实主义”,某种程度上,是现代学人基于现代人文价值而对古代社会历史总体上的一种批判性描述,正因为如此,其所阐发的现实主义传统,未见得就是古代文学传统本身所固有的精神传统。譬如,“古典现实主义”理当起源于“诗三百”精神的原创基因,否则,便成为一种缺乏思想内涵的无根之木,而如此这般的推理逻辑,必然意味着原始儒家就“诗三百”而阐发的思想精神,从一开始就具有“古典现实主义”所要求的“讽刺”批判精神,而事实究竟如何呢?首先,从《汉书·艺文志》阐发“采诗”制度的“自考正”说,到朱熹《四书章句集注》解释“思无邪”的“归于性情之正”,虽然着眼于外在社会制度设计之用心的思想视野转换为内在性情修养的考量,但一千年上下贯通的那个“正”字,分明凸显出了儒家思想的终极价值追求。不无遗憾的是,一直以来人们在关于儒家终极价值追求问题上的认识,因为受制于“仁”学为本的思维规范,所以总是忽略规范外壳包裹着的内在灵魂,就像人们习惯于强调“温柔敦厚”的诗教规范,而忘却了汉人已然申说过的“温柔敦厚而不愚”的“不愚”人格一样。《四书章句集注》(慎言堂藏版)

不仅如此,即便是就儒家“仁”学来说,见于《论语》的以下两则记载,都关乎“必也圣乎”的最高理想,但其所涵涉者,是否完全被我们所认识了呢?其一为《论语·雍也第六》:“子贡曰:‘如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?’子曰:‘何事于仁,必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也。’” 其二为《论语·宪问第十四》:“子路问君子。子曰:‘修己以敬。’曰:‘如斯而已乎?’曰:‘修己以安人。’曰:‘如斯而已乎?’曰:‘修己以安百姓。修己以安百姓,尧舜其犹病诸。’”上引两条材料非常清楚地告诉我们,“君子”修齐治平之道,原是一个永远没有止境的终极理想。不仅如此,最终之所以得出“尧舜其犹病诸”这一批判性话语的内在根据,亦即儒家“仁”学与“君子”人格的内在价值规定,恰恰是一种可称之为终极民生主义的价值观。如果把“博施于民而能济众”看作是“仁”的理想境界,那尧舜还没有达到这种境界,也就是说,尧舜仍然处在“仁之方”的发展道路上。求其言外之意,是在说“圣”作为君子人格理想的完美实现,作为儒家仁政理想的完美实现,永远存活在人类的理想之中。若要以这种完美理想为标准来衡量现实中的人格典型,即使杰出如尧舜,也是有缺陷的。而尤其重要的是,被孔子确认为“必也圣乎”,从而已经高于传说中的“三代盛世”的标志人物尧舜,其治国成就的社会文明内涵,其实就是“博施于民而能济众”的民众福祉之追求。不仅如此,同样是批评尧舜,“博施济众”的出发点,和“修己以安百姓”的出发点,显然是有区别的,如果说前者体现了物质上的民生主义,那后者就体现出精神上的民生主义。为什么这样说呢?关键在于“修己以敬”的那个“敬”字!朱熹曾说:“盖圣贤之学,彻头彻尾只是一个敬字。”“是以君子之心常存敬畏”。有现代学者指出,“畏”是“敬”的极度形态,儒学伦理因此而具有某种形而上的深沉宗教意味。通俗地讲,君子自我修养之际,仿佛与孔子“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”所说的“天命”“圣人”同在,于是就会心存敬畏而庄敬自重,就会心怀虔诚而自尊自信。进一步到“修己以安人”,也就是进入人们常说的“推己及人”的人际关系层面,除了彼此共同的敬畏之心的自然沟通之外,必然还有彼此之间“美人之美”“自尊尊人”的精神内容。循此以进,最后抵达“修己以安百姓”之际的“主敬”境界,“修己以安人”的一般性人际关系,值此而转化为“修己以安百姓”的社会政治关系,和“修己安人”比起来,“修己以安百姓”既是在讲社会上下关系,也是在讲帝王君主与百姓大众之间的统治与被统治的关系。从这个角度去领会,“尧舜其犹病诸”的根本原因,正在于没有真正实现上下之间的相互敬重,换言之,孔子值此而提出了敬畏百姓和百姓尊严的问题。综上所述,孔门师生“问仁”与“问君子”之际的人格理想阐释,不仅指明了永远的民生政治主题,而且阐明了鲜明的人本主义价值观。于是乎,我们可以通观古今而阐发“诗三百”之精神。显而易见,“诗三百”之具体内容,作为编选删改者的创造物,已然体现着“诗三百”之精神特质,而原始儒家的《诗》学讨论以及后世《诗经》学的思想阐释,进一步驱动“诗三百”阐释学融入中华文化精神和中华民族性格的历史建构实践,直到改革开放四十年纪念的今天。如若一定要提炼出“通古今之变”而又被“实践检验所证明”的精神内核,那我们就不妨用以下几点来作概括:在终极关怀的层面上,文学的“人学”本质所规定的诗学的人文关怀,集中表现为物质和精神双重意义上的民生主义核心价值观;在审美创作和社会批评相统一的层面上,诗情画意的艺术讲求与讽喻生活的社会责任相融合,以此而自觉进境于富有社会意义的诗性美感世界。不言而喻,如是核心价值和诗性美感的道艺不二境界,包蕴着极其丰富的实践形态,就像这部《中国名诗300首》包蕴着编选集体中各位诗学名家的独到感悟一样。《中国名诗300首》是《中国名诗1000首》项目的中期成果。项目整体的规划初心,可以表述为“名家选名诗”的特殊情怀,也就是充分尊重八位当代诗学专家的学术个性,尤其尊重他们在选释阐发过程中的独到感悟。至少我个人认为,对诗性的文学艺术世界的感知和解读,需要具备个性化美感灵敏度的独到智慧。一般化的知识性注释,既是必不可少的钥匙,也是封锁性灵的铁锁,每当想起两者之间的微妙关系,我总会联系到老子阐说其“有无相生”智慧的名言:“此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”让我们一起去找寻打开中国诗歌“众妙之门”的钥匙吧!谨以此千虑一得之愚见,陈述于各家选释文本之前,以为抛砖引玉之用。“诗三百”精神的发掘与传承——序《中国名诗三百首》 韩经太

【先秦两汉诗】 《诗经》 关雎 桃夭 芣苢 摽有梅 静女 木瓜 君子于役 溱洧 陟岵 蒹葭 鹿鸣 采薇 生民 载芟

屈 原 湘君 湘夫人 橘颂

刘 邦 大风歌

刘 彻 秋风辞

刘细君 悲愁歌

李 陵 良时不再至 乐府诗 有所思 上邪 江南 陌上桑 东门行 十五从军征

古诗十九首 行行重行行 西北有高楼 涉江采芙蓉

【魏晋南北朝诗】 曹 操 却东西门行

王 粲 七哀诗

刘 桢 赠从弟

徐 干 室思

曹 丕 燕歌行

曹 植 名都篇 杂诗

嵇 康 赠兄秀才入军

阮 籍 咏怀(其一) 咏怀(其十九)

张 华 情诗

潘 岳 悼亡诗

陆 机 婕妤怨

左 思 咏史八首(其一) 咏史八首(其五)

张 协 杂诗(其一)

郭 璞 游仙诗十九首(其六)

陶渊明 归园田居五首(其一) 饮酒二十首(其五)

无名氏 西洲曲

谢灵运 登池上楼诗

鲍 照 代东门行 拟行路难(其一)

谢 朓 暂使下都夜发新林至京邑赠西府同僚诗

柳 恽 江南曲

何 逊 从镇江州与游故别诗

阴 铿 江津送刘光禄不及

庾 信 拟咏怀二十七首(其十七首) 寄王琳诗

薛道衡 昔昔盐

【隋唐五代诗】 王 勃 送杜少府之任蜀州

张若虚 春江花月夜

杜审言 和晋陵陆丞早春游望

王 湾 次北固山下

贺知章 回乡偶书(其一)

孟浩然 过故人庄 春晓

王 维 山居秋暝 终南山 使至塞上 皇甫岳云溪杂题五首·鸟鸣涧 相思 九月九日忆山东兄弟 送元二使安西

崔 颢 长干曲四首(选二) 黄鹤楼

朱 斌 登鹳雀楼

王之涣 凉州词二首(其一)

王 翰 凉州词二首(其一)

王昌龄 出塞

高 适 别董大二首(其一)

岑 参 白雪歌送武判官归京武

李 白 子夜吴歌(其三) 月下独酌四首(其一) 将进酒 静夜思 早发白帝城 黄鹤楼送孟浩然之广陵

杜 甫 望岳 前出塞九首(其六) 自京赴奉先县咏怀五百字 春望 春夜喜雨 登高

刘长卿 逢雪宿芙蓉山主人

韦应物 滁州西涧

张 继 枫桥夜泊

韩 翃 寒食

刘方平 夜月

卢 纶 和张仆射塞下曲六首(其三)

孟 郊 游子吟

韩 愈 早春呈水部张十八员外二首(其一)

柳宗元 江雪

刘禹锡 西塞山怀古 金陵五题·乌衣巷

李 绅 古风二首(其二)

白居易 赋得古原草送别 琵琶行

李 贺 李凭箜篌引

杜 牧 泊秦淮 山行

李商隐 无题 乐游原 夜雨寄北

张志和 渔歌子(西塞山前白鹭飞)

温庭筠 菩萨蛮(小山重叠金明灭)

无名氏 忆秦娥(萧声咽)

韦 庄 菩萨蛮(人人尽说江南好)

冯延巳 谒金门(风乍起)

李 璟 山花子(菡萏香销翠叶残)

李 煜 浪淘沙(帘外雨潺潺) 虞美人(春花秋月何时了)

【两 宋 诗】 王禹偁 村行

范仲淹 渔家傲(塞下秋来风景异)

柳 永 八声甘州(对潇潇暮雨洒江天) 雨霖铃(寒蝉凄切)

晏 殊 浣溪沙(一曲新词酒一杯)

梅尧臣 鲁山山行

欧阳修 春日西湖寄谢法曹歌 蝶恋花(庭院深深深几许)

苏舜钦 中秋夜吴江亭上对月怀前宰张子野及寄君谟蔡大

王安石 明妃曲 示长安君

苏 轼 游金山寺 饮湖上初晴后雨 书王定国所藏烟江叠嶂图 八月七日初入赣,过惶恐滩 水调歌头(明月几时有) 念奴娇(大江东去) 八声甘州(有情风万里卷潮来) 蝶恋花(花褪残红青杏小)

晏几道 临江仙(梦后楼台高锁)

黄庭坚 寄黄几复 老杜浣花溪图引 题落星寺 书摩崖碑后

秦 观 满庭芳(山抹微云) 鹊桥仙(纤云弄巧) 踏莎行(雾失楼台)

贺 铸 青玉案(凌波不过横塘路)

陈师道 示三子 春怀示邻里

张 耒 海州道中

周邦彦 兰陵王(柳阴直) 满庭芳(风老莺雏)

王庭珪 送胡邦衡之新州贬所

李清照 醉花阴(薄雾浓云愁永昼) 声声慢(寻寻觅觅)

陈与义 雨 伤春

张元幹 贺新郎(梦绕神州路)

陆 游 剑门道中遇微雨 长歌行 沈园二首

范成大 四时田园杂兴(选二)

杨万里 小池 初入淮河绝句

朱 熹 观书有感

张孝祥 六州歌头(长淮望断) 念奴娇(洞庭青草)

辛弃疾 水龙吟(楚天千里清秋) 摸鱼儿(更能消几番风雨) 破阵子(醉里挑灯看剑) 贺新郎(甚矣吾衰矣) 永遇乐(千古江山)

姜 夔 扬州慢(淮左名都) 暗香(旧时月色)

吴文英 莺啼序(残寒正欺病酒)

谢枋得 武夷山中

蒋 捷 虞美人(少年听雨歌楼上)

【辽金元诗】 萧观音 伏虎林应制

萧瑟瑟 讽谏歌

宇文虚中 在金日作

吴 激 题宗之家初序潇湘图

高士谈 不眠

蔡松年 念奴娇(离骚痛饮)

完颜亮 南征到维扬望江左

元好问 颖亭留别 岐阳三首(其二) 摸鱼儿(恨人间) 摸鱼儿(问莲根)

耶律楚材 过阴山和人韵

王和卿 【仙吕·醉中天】咏大蝴蝶

郝 经 后听角行并序

关汉卿 【南吕·一枝花】不伏老

白 朴 【仙吕·寄生草】饮

王实甫 【中吕 • 十二月过尧民歌】别情

卢 挚 【双调 • 沉醉东风】闲居

刘 因 观梅有感

马致远 【越调·天净沙】秋思

睢景臣 【般涉调•哨遍】高祖还乡

张养浩 【中吕·山坡羊】潼关怀古

张可久 【中吕·卖花声】怀古

虞 集 《挽文丞相》

萨都剌 念奴娇(石头城上)

乔 吉 【中吕·山坡羊】寓兴

张 翥 多丽(晚山青)

王 冕 墨梅

杨维桢 鸿门会

倪 瓒 题郑所南兰

【明 代 诗】 高 启 青丘子歌 清明呈馆中诸公 送沈左司汪参政分省陕西汪由御史中丞出 登金陵雨花台望大江

张 羽 题陶居士像

刘 基 梁甫吟 感兴 题太公钓渭图 古戍

林 鸿 夕阳

杨士奇 发淮安

于 谦 咏煤炭

李东阳 寄彭民望

李梦阳 秋望

何景明 秋江词

唐 寅 把酒对月歌

祝允明 秋宵不能寐

王守仁 龙潭夜坐 山中漫兴

杨 慎 丙午除夕口占

徐 渭 葡萄五首(其一)

李攀龙 岁杪放歌

王世贞 哭梁公实十首(其四) 登太白楼

谢 榛 大梁冬夜

李 贽 初到石湖

汤显祖 听说迎春歌

袁宏道 横塘渡 戏题飞来峰二首(其一)

袁中道 张相坟

钟 惺 秋海棠

陈子龙 小车行

夏完淳 别云间

【清 代 诗】 钱谦益 金陵后观棋绝句六首(其三)

黄宗羲 山居杂咏

吴伟业 过淮阴有感(其二)

顾炎武 海上(其一)

龚鼎孳 上巳将过金陵三首(其二)

朱彝尊 玉带生歌并序

屈大均 旧京感怀(其二)

王士禛 再过露筋祠

王 慧 海上观潮日出

查慎行 中秋夜洞庭对月歌

纳兰性德 浣溪沙(谁念西风独自凉)

沈德潜 刈麦行

郑 燮 竹石

袁 枚 同金十一沛恩游栖霞寺望桂林诸山

蒋士铨 万年桥觞月

赵 翼 论诗(选二)

黎 简 夜酌

黄景仁 杂感

宋 湘 黄鹤楼题壁

王 昙 项王庙

张问陶 芦沟

舒 位 杭州关纪事

龚自珍 己亥杂诗(其一二五)

汪 端 夜坐

郑 珍 荔农叹

江 湜 哀流民·宁化道中作

黄遵宪 登巴黎铁塔

谭嗣同 狱中题壁

朱祖谋 鹧鸪天(野水斜桥又一时)

王国维 鹧鸪天(列炬归来酒未醒)

【现当代诗】 刘半农 教我如何不想她

郭沫若 天上的街市

徐志摩 再别康桥 偶然

闻一多 死水

冰 心 春水(一〇五)

李金发 弃妇

林徽因 别丢掉

戴望舒 雨巷 烦忧

冯 至 我是一条小河

臧克家 老马

艾 青 雪落在中国的土地上

郭小川 祝酒歌

卞之琳 断章

何其芳 预言

田 间 假使我们不去打仗

穆 旦 赞美

陈 辉 为祖国而歌

闻 捷 苹果树下

贺敬之 桂林山水歌

洛 夫 边界望乡

余光中 乡愁

郑愁予 错误

食 指 相信未来

北 岛 回答

舒 婷 致橡树

杨 炼 诺日朗

顾 城 远和近

海 子 面朝大海,春暖花开

《新选中国名诗1000首:当代诗学名家选释经典丛书》是北京语言大学语言资源高精尖创新中心在研项目之一,项目负责人为韩经太教授。 该语言资源从语言艺术出发,集合了一批堪称大家的优秀学术领军人物,而且有意识地充分凸显这些当代诗学名家“选择阐释”之际各自具有的独到诗学造诣和整体具有的创新思想理路。《中国经典诗歌三百首》作为《新选中国名诗1000首:当代诗学名家选释经典丛书》的阶段性成果,凸显了“精中选精”、“经典精选”的价值追求,以“高雅”“专业”的选择阐释树立中华优秀传统文化新时代阐释的“经典”风范。

|

|

最近更新

点击排行

|